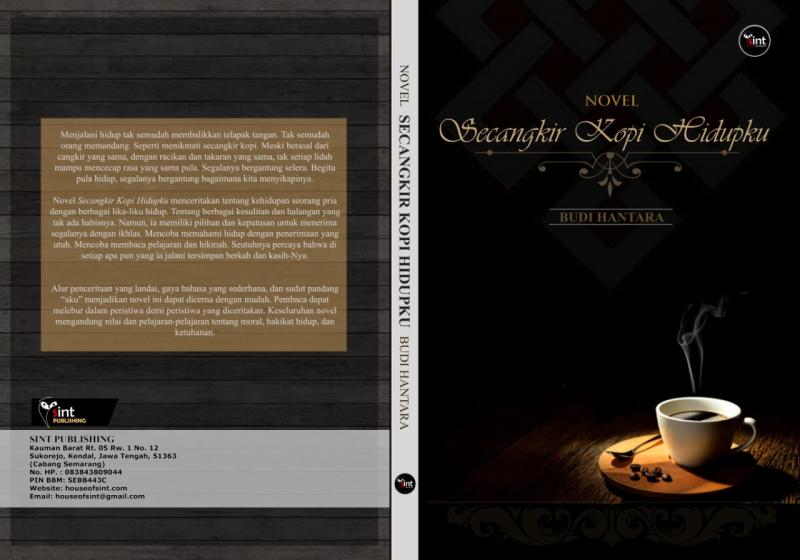

SECANGKIR KOPI HIDUPKU

Administrator 12 Juli 2019 12:11:08 WIB

Angin malam membisikkan nasehat suci agar kita senantiasa menjaga hati. Hidup ini bukan mimpi yang hadir sesaat kemudian pergi meninggalkan penyesalan. Malam sunyi menambah damainya desa Ngawi Purba. Hanya suara belalang terdengar bersautan diantara lebatnya daun tebu dusun Ngantru. Kepak sayap burung hantu yang terbang rendah membuat hatiku berdesir. Makam leluhur Ngawi “Eyang Pringgo Kusuma” yang berjarak sekitar seratus meter dari rumahku terasa menebar aura magis. Di rumah khas Jawa model Limasan, dekat makam itu, aku termenung sendiri. Kusandarkan tubuh kurusku pada soko guru yang berdiri kokoh menyangga atap rumah tradisional. Selembar tikar pandan yang kumal terbentang sebagai alas istirahatku. Aku menikmati kesendirianku dengan secangkir kopi panas. Aroma harum kopi hitam yang baru kutuang, menggugah gairah hidupku. Kupandangi asap yang mengepul dari cangkir kopi panasku. Sesaat menari-nari di depan mata kemudian terbang bersama anganku.

Saat ini aku tak punya siapa-siapa, namun aku tak mengeluh karena kesendirianku. Aku berusaha menjalani hidup dengan iklas dan penuh syukur. Bagiku hidup ini bagaikan secangkir kopi. Aku belajar menikmati hidup dari secangkir kopi. Walaupun sangat nikmat selalu kusisakan sedikit, dengan harapan agar di sisa hidupku nanti masih bisa menikmati pahit manisnya kehidupan. Aku selalu berusaha agar sisa hidupku ini bisa melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama dan berkenan di hadapan Tuhan.

Kupandangi secangkir kopi di depanku dan kureguk pelan-pelan. Kusisakan sedikit dan kuletakkan di atas tikar pandan yang kumal. Sesaat kemudian aku berdiri dan membuka jendela. Sekilas mata memandang langit. Sinar rembulan yang hampir padam tak mampu menembus rimbunnya hutan jati di seberang jalan depan rumahku. Beberapa bayangan hitam menari-nari bagai hantu gentanyangan. Belaian angin malam yang dingin membuat dadaku berdegup kencang tak berirama.

Rembulan tenggelam ditelan mendung hitam, sesaat kemudian hujanpun turun. Kepedihan semakin mengiris hati. Dengan langkah gontai aku mendekati tempat tidur, namun mata sulit kupejamkan. Aku bangkit dan mengamati rak buku yang penuh debu. Kulihat sebuah map merah bertuliskan “belum dikirim ke penerbit.” Tiba-tiba jantungku berguncang dahsyat. Bayangan istriku kembali muncul di depan mata. Wajah cantiknya berubah garang penuh murka. Bagaikan Durga yang kejam, dia telah menghancurkan hidupku. Bayangan itu masih selalu menghantuiku. Aku teringat ketika istriku marah dan membakar kumpulan karyaku dari tahun 1987 sampai 2003. Berpuluh-puluh judul karyaku yang telah diterbitkan berbagai majalah dan koran dibakar habis tak tersisa. Istriku selalu memandang rendah karyaku karena tidak menghasilkan uang banyak. Apalagi setelah dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dariku. Sebagai seorang penyanyi Campursari terkenal di kotanya, memang penghasilan istriku cukup besar.

Luka lama di hatiku tergores lagi. Kini tinggal kenangan pahit yang tersisa dalam kisah ini. Dengan tangan gemetar kubuka dan kubaca halaman demi halaman. Sejenak kuletakkan karena ada beberapa halaman yang hilang. Kemudian kuulangi lagi membaca dari halaman pertama. Kisah yang penuh jeritan hati ini sengaja kusimpan sebagai pengalaman pribadi yang pahit selama bertahun-tahun. Sekarang sudah saatnya kubuka agar kebenaran tidak diputarbalikkan.

Karya Budi Hantara

Formulir Penulisan Komentar

Pencarian

Komentar Terkini

Statistik Kunjungan

| Hari ini |          |

| Kemarin |          |

| Pengunjung |          |

- MUSKAL KHUSUS DALAM RANGKA PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2026

- MUSKAL PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BUMDESA MUGEN ARTO KALURAHAN PETIR

- KAPOLRES GUNUNGKIDUL KUNJUNGI KALURAHAN PETIR

- Apel Senin Pagi Pemerintah Kalurahan Petir

- Apel Senin Pagi Lurah dan Pamong Petir

- Hari Desa Nasional Tahun 2026

- APEL HARI DESA NASIONAL DI PENDOPO BALAI KALURAHAN PETIR